작가 소통 게시판

| No | 등록일 | 제목 | 작성자 |

|---|

작가 이력

김동석 (KIM DONG SEOK)1965년생, 동국대학교, 남자

김 동 석 KIM DONG SEOK

* 1965년 7월 20일 전남 순천 출생

* 1993년 추계예술대학교 서양화과 졸업

* 1999년 동국대학교 교육대학원 미술교육과 졸업

* 석사학위 취득 논문: 고암 이응노 작품 연구

* 화집발간: A Collection of Kim Dong Seok Paintings (도서출판, 솔과학, 2019)

길...어디에도 있었다 (도서출판, 차이DEU, 2017)

THE PATH (도서출판, 차이DEU, 2017)

* 개인전 22회 (서울, 순천, 부산, 원주, 구미, 북경, LA)

* 아트페어 32회 (서울, 부산, 대구, 청주, 광주, 상하이, 북경, 홍콩)

* 기획초대전 및 단체전 600여 회 참가

* 교육경력 및 주요경력

삼육의명대학, 삼육대학교, 추계예술대학교, 백석예술대학교, 전남대학교, 동국대학교 외래교수 역임, 북부교육청 미술영재교육, 강동교육청 미술영재교육, (사)한국미술협회 사무국장, (사)한국미술협회 송파지부장, 송파미술가협회 회장 역임

* 주요심사위원 및 운영위원

한성백제미술대상전 상임추진위원장, 대한민국평화미술대전, 행주미술대전, 심사임당미술대전, 대한민국문화미술대전, 광양미술대전, 충남미술대전, 순천미술대전, 여수바다사생미술제, 호국미술대전, 공무원미술대전 심사위원 등 전국미술대전 운영 및 심사위원 다수

* 주요작품소장:

국립현대미술관(미술은행), 한국불교미술박물관, 묵산미술박물관, 양평군립미술관, 김환기미술관, 서울아산병원, SK 텔레콤 본사, 프랑스 대통령궁, 중국 엔따이 문경대학교, 국립순천대학교, 추계예술대학교, 송파구청, 안성문화예술의전당, 국민일보, 국방문화연구센터, 로얄스퀘어호텔, 서울동부지방검찰청, ㈜오알켐, ㈜김천 포도CC 외 개인소장 다수

* 현: 전업작가, 국제저작권자협회 회원(©ADAGP), (사)한국예총 송파지회장, (사)한국미술협회, 송파미술가협회, 누리무리 회원

* 주소: 서울시 송파구 백제고분로 29길 26 드림하우스 401호 (삼전동 113-5)

* 작업실: 경기도 하남시 고골로 242번길 196 (항동 444-1)

작가 소개

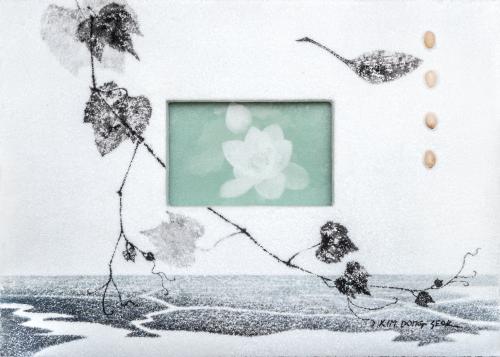

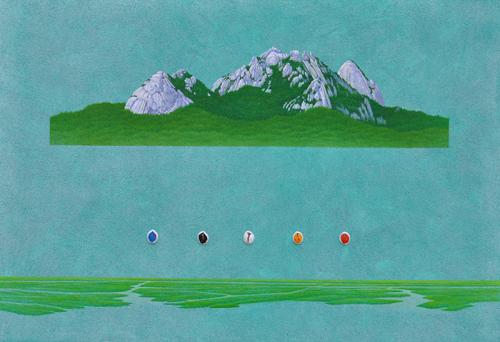

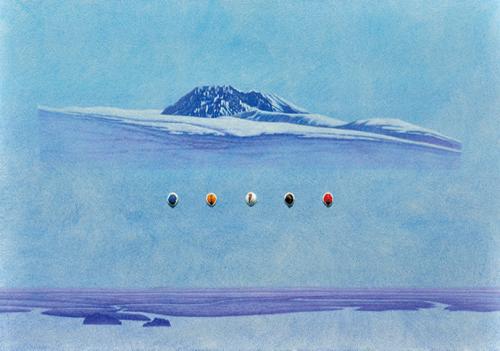

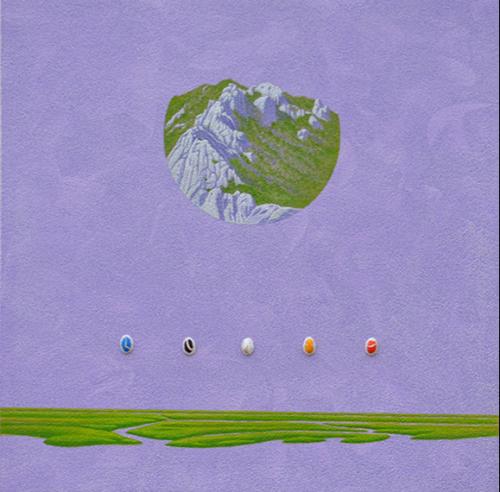

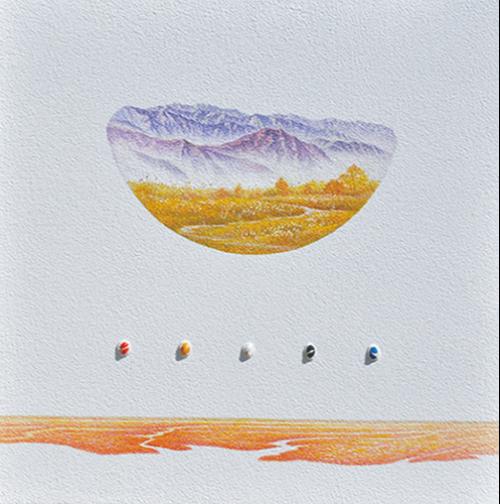

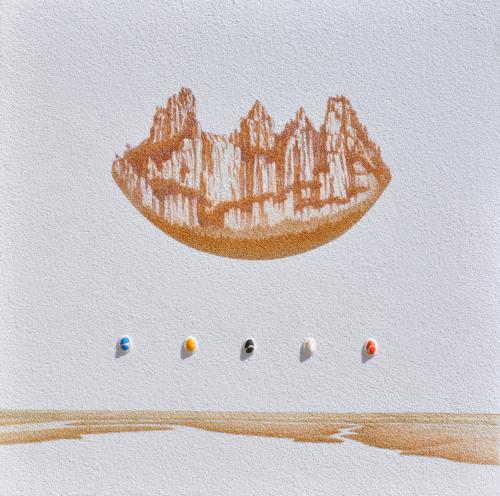

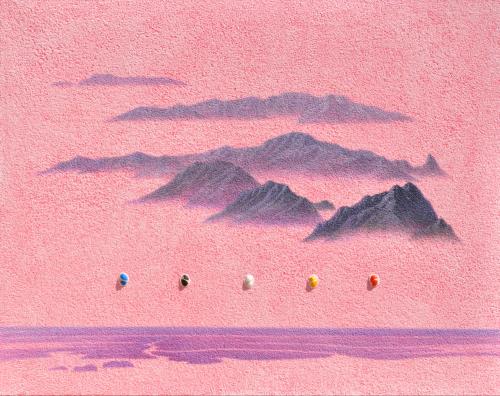

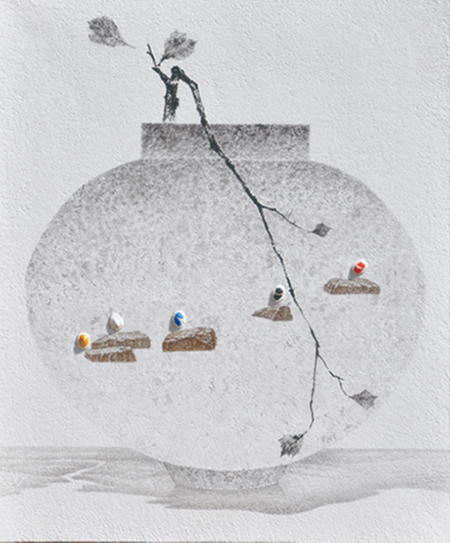

<작가노트-씨앗...1mm의 희망을 보다>

작가에게 있어 캔버스는 대지이며, 어머니의 땅(품속)을 의미하고 있으며, 캔버스에 뿌려진 씨앗들은 농부들이 대지의 살갗에 상처를 내고 생명을 심듯이, 작가도 캔버스에 그 숭고한 수작(手作)을 하고 있다.

씨알이 같은 의미는 광의적 관점에서는 소우주를 의미하며, 협의적 관점에서는 생명의 근원이라 해석할 수 있습니다.

우리가 심는 “모든 씨앗은 열매를 맺고, 열매 하나하나에는 그보다 더 많은 씨앗이 들어있어 그 씨앗이 다시 열매를 맺는다.” 이것이 카르마(karma)의 법칙이다.

고로 씨알은 사람(仁)이다.

그래서 모든 것은 한통속이며, 이것이 씨알의 뜻이다.

씨알(씨앗)이 각고의 고통을 이겨내고 단단한 껍질을 깨고 나와 땅에 뿌리를 내리고, 칠흑 같은 땅속 깊은 곳에서 1mm의 희망을 노래하기 위해 솜털보다 더 부드럽고 꽃잎 보다 더 가녀린 새싹의 경이롭고 순고한 여정을 통해, 우리에게 생명의 소중함을 은유적으로 암시한다.

작가는 씨알의 여정을 인간의 삶에 비유하여 씨앗을 통해 스스로를 되돌아보고, 새롭게 반성하고, 진정한 자기만의 꿈을 향해 나아가기를 기원하는 의미에서 씨앗을 오브제로 활용하였으며, 오늘도 1mm의 희망을 꿈꾸며 작업에 임한다.

비평

| 제목 | 작성자 | 등록일 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 비평이 없습니다. | ||||||